[4편] 순례길, 수많은 사람이 남긴 발자국과 그들의 이야기가 쌓여

[편집자 주] 자신이 살아갈 미래를 꿈꾸고 인생을 설계하는 청소년 시기, 낯선 세계와의 조우는 그 설계도에 놀라운 변수가 되기도 한다. 세상을 배움터 삼아 도전하며 차곡차곡 경험과 능력을 쌓아가며 갭이어 과정을 밟는 조이현 양이 산티아고 순례길 체험담을 전한다.

산티아고 순례길에 나선 17살 조이현 학생과 벤자민인성영재학교 친구들. 사진 본인 제공.

산티아고 순례길에 나선 17살 조이현 학생과 벤자민인성영재학교 친구들. 사진 본인 제공.순례길에서 ‘사람’을 빼놓을 수는 없다. 이름조차 정확히 기억나지 않더라도, 산티아고 순례길에서 만난 사람들은 지금도 생생하게 기억난다. 그들과 나눈 온정은 마치 오래전부터 알고 지낸 것처럼 자연스럽고 따뜻했다. 지금도 그 순간이 그립다.

특히 기억에 남는 건 우리를 환대해준 알베르게 사장님들이었다. 그들은 하나같이 순례길에 대한 깊은 애정을 갖고 계셨다. 순례길을 걷는 내내 그들의 정성과 배려를 느낄 수 있었다.

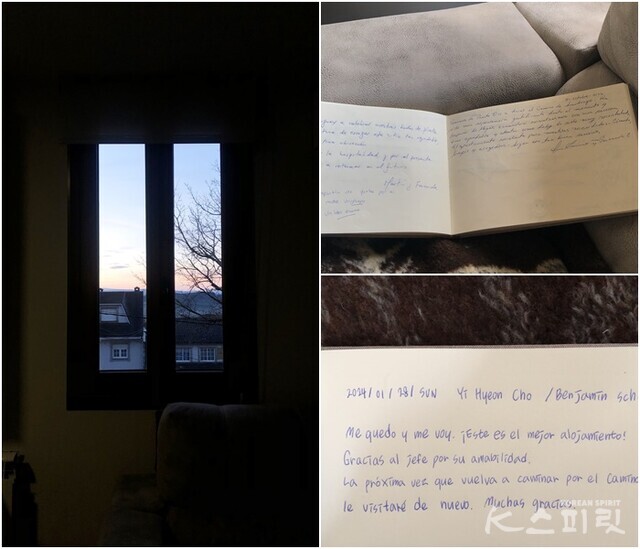

(왼쪽) 산티아고 순례길 알베르게 창밖으로 해가 지는 모습. (오른쪽) 알베르게에 남긴 방명록. 사진 본인 제공.

(왼쪽) 산티아고 순례길 알베르게 창밖으로 해가 지는 모습. (오른쪽) 알베르게에 남긴 방명록. 사진 본인 제공.먼저, 팔라스 데 레이의 알베르게에서 우리의 실수를 용서해 주신 사장님이 생각난다. 상처를 치료하다 실수로 하얀 이불 위에 빨간 소독약을 쏟았다. 세탁해도 지워지지 않을 것 같았다. 죄송한 마음에 곧바로 이실직고하며 세탁비를 드리겠다고 했지만, 사장님은 흔쾌히 괜찮다며 우리를 너그럽게 용서해 주셨다. 심지어 물집 때문에 걷기 힘들어하는 친구들을 위해 다음 날 택시까지 불러주셨다.

또, 한 번은 아르수아에서 머물렀던 알베르게 사장님이 29km를 걷고 도착한 우리를 위해 과일 바구니를 준비해 주신 일이 있었다. 힘겨운 하루 끝에 맛본 오렌지의 맛은 천국의 한 조각 같았다.

어느 날은 버스 시간을 착각해 일찍 체크아웃하는 실수를 했다. 이때 사장님은 우리가 뒤에 오는 버스를 기다릴 수 있도록 다시 알베르게로 들어와 쉬게 해주셨다. 감사한 마음에 남은 시간 동안 알베르게를 깔끔하게 청소하고 나갔다.

이처럼 그들은 우리에게 단순히 고객으로서의 대우를 넘어서, 진심 어린 배려를 해주었다. 그 배려가 알베르게를 단순히 잠만 자는 숙소가 아니라 순례자들이 교감하며 쉬어가는 곳으로 만들고 있었다.

산티아고 순례길 지친 발걸음을 멈추고 쉬는 조이현 학생과 친구들. 사진 본인 제공.

산티아고 순례길 지친 발걸음을 멈추고 쉬는 조이현 학생과 친구들. 사진 본인 제공.순례길에는 ‘부엔 까미노(Buen Camino)’라는 인사말이 있다. ‘부엔 까미노’는 ‘좋은 길 되세요’라는 뜻의 스페인어로, 순례자들이 서로의 좋은 여정을 빌어주며 하는 말이다.

이 짧은 한 마디가 순례길 위에서는 순례자들 간에 강력한 연결고리로 작용했다. 서로 나이도, 성별도, 국적도, 종교도 달랐지만, 순례길을 함께 걷는 동료라는 사실만으로 서로를 응원했다. 그 길 위에서는 누구든 동료가 되었고, 길을 걷는 이유가 달라도 하나가 되었다.

산티아고 순례자들이 나중에 올 순례자들을 위해 남긴 흔적들. 사진 본인 제공.

산티아고 순례자들이 나중에 올 순례자들을 위해 남긴 흔적들. 사진 본인 제공.그중 한 독일인 순례자와의 만남이 기억에 남는다. 같은 알베르게에 머물던 그에게 용기를 내어 말을 걸어봤다. 한국에서 왔다는 말에 그는 환한 미소를 지으며 손흥민을 잘 알고 있다고 했다. 그는 이사와 관련한 일을 한다고 했고, 엄청나게 큰 배낭을 가지고 있었다. 우리는 꽤 여러 대화를 나누고 함께 사진도 찍었지만, 서로의 이름을 묻지 않았다는 사실을 나중에서야 깨달았다.

하지만 지금 와서 보니 서로 이름을 아는 것은 그다지 중요하지 않았겠다는 생각이 든다. 그는 그저 이 아름다운 길을 나와 함께 걸었던 동료일 뿐, 그의 배경이나 이름은 사실 그렇게 중요하지 않았다. 나는 낯선 이를 오랫동안 기억 속에 담아두는 방법을 배우고 있었다.

순례길에서 만난 독일인 순례자. 이름이나 배경이 아니라 한 순간 함께 걸었던 동료라는 사실이 더 중요했다. 사진 본인 제공.

순례길에서 만난 독일인 순례자. 이름이나 배경이 아니라 한 순간 함께 걸었던 동료라는 사실이 더 중요했다. 사진 본인 제공.우리 일행 중 유일한 동갑내기였던 소희는 체력이 약한 편이라 많이 힘들어했다. 그럴 때마다 진 오빠와 선호 오빠가 가방을 들어주거나 뒤에서 밀어주며 소희를 도와주었다.

한 번은 진 오빠가 소희를 밀어줄 때 우리 모두가 한 줄로 서서 앞사람을 밀어주며 걸었다. 그 순간 우리는 서로를 밀어주며 다 함께 걷는 법을 배우고 있었다. 누구 하나 뒤처지지 않게 도와주며 걷는 그 과정에서, 나는 친구들을 통해 내면의 성장을 느낄 수 있었다.

순례길에서 벤자민인성영재학교 친구들은 서로가 서로를 밀어주며 다 함께 걷는 법을 배웠다. 사진 본인 제공.

순례길에서 벤자민인성영재학교 친구들은 서로가 서로를 밀어주며 다 함께 걷는 법을 배웠다. 사진 본인 제공.우리가 순례길에서 가장 두려운 것은 다름 아닌 물집이었다. 장거리를 걸을 때 발에 물집이 생기는 것은 피할 수 없는 일이었다. 다리나 무릎 통증은 견딜 수 있었지만, 물집의 고통은 걷기 힘들 정도로 크다.

나는 아무리 오래 걸어도 물집만은 잡히지 않는 특이체질로 인해 운 좋게 물집을 피할 수 있었지만, 함께 한 친구들 몇몇은 심한 고통을 겪었다. 그러다가 결국 세 명의 친구가 걷는 것을 멈추고 택시를 타고 다음 알베르게로 이동했다.

힘들지만 그래도 걸어보겠다며 용기 있게 나선 재현 오빠마저 중도에 포기하고 돌아가야 했다. 오랫동안 함께 준비했던 만큼, 모두가 끝까지 함께 걷지 못한다는 것이 너무나 아쉬웠다.

앞서간 이름 모를 순례자의 따뜻한 배려가 길 위에 남아

순례길을 걸으며 정말 좋았던 점 중 한 가지는 따로 지도를 보며 걷지 않아도 된다는 것이었다. 좁은 간격으로 바닥에 그려진 노란 화살표가 친절하게 길을 안내해 주었기 때문이다. 이 노란 화살표는 먼저 이 길을 걸었던 사람들이 그려놓은 것이었다.

순례자들이 다음 누군가를 생각하며 남긴 흔적에서 따뜻한 배려가 느껴졌다. 사진 본인 제공.

순례자들이 다음 누군가를 생각하며 남긴 흔적에서 따뜻한 배려가 느껴졌다. 사진 본인 제공.또, 길가에 세워져 있는 돌비석들은 남은 거리를 알려주었다. 돌비석 위에는 신발과 작은 돌들이 쌓여 있었다. 중세시대부터 이어져 온 이 길을 나보다 앞서 걸었던 순례자들의 흔적을 보고 있으면 알 수 없는 오묘하고 신비한 기분이 들었다.

그들은 이 길을 걸으며 무엇을 고민하고 느꼈을지 상상하며 걷다 보면 괜히 가슴이 뭉클해졌다. 산티아고 순례길은 수많은 사람이 남긴 발자국과 그들의 이야기가 쌓인 곳이었다. 그리고 나도 이곳에 작은 흔적들을 남기며 역사를 만들어가고 있었다.